In un panorama in cui i riflettori sono spesso puntati su THC e CBD, un nuovo protagonista si sta facendo strada nel mondo della cannabis terapeutica: il CBG, o cannabigerolo. Meno noto al grande pubblico, ma oggetto di crescente interesse scientifico, questo composto sta suscitando entusiasmo per le sue potenzialità sul piano della salute mentale, neurologica e immunitaria.

Dalla sorgente alla sinergia: l’origine del CBG

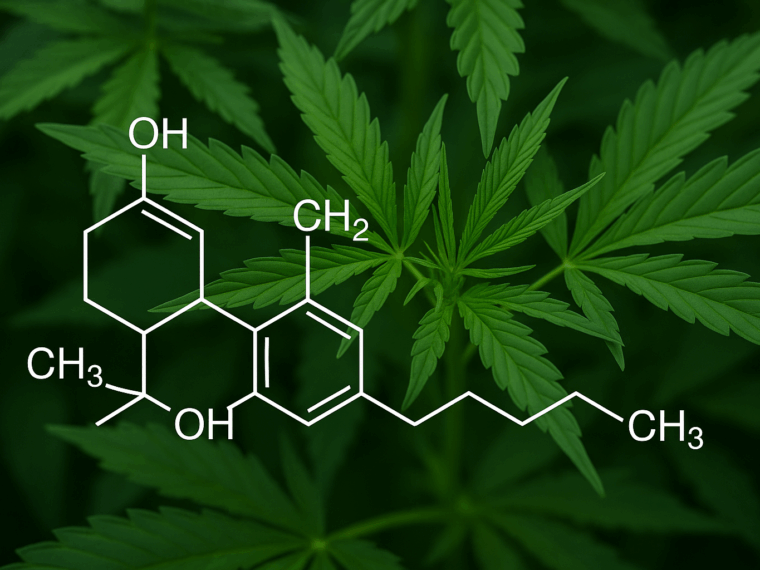

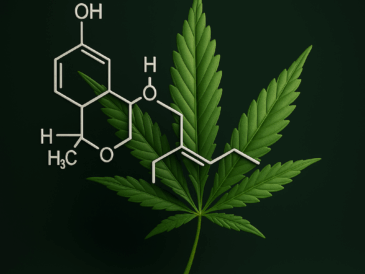

Il cannabigerolo non è solo un cannabinoide tra tanti. È la molecola madre da cui derivano, attraverso specifici processi enzimatici durante la crescita della pianta, i principali fitocannabinoidi presenti nella cannabis: THC, CBD, CBC e altri ancora. In questo senso, il CBG rappresenta una sorta di “precursore biologico”, una forma primordiale che sta alla base dell’intero profilo chimico della pianta.

Tuttavia, al momento della raccolta, il CBG è presente in quantità minime, motivo per cui è stato a lungo trascurato. Solo di recente, grazie a nuove tecniche di coltivazione selettiva e all’interesse crescente per le sue proprietà, si è iniziato a studiarlo con maggiore attenzione.

Un alleato per mente e memoria

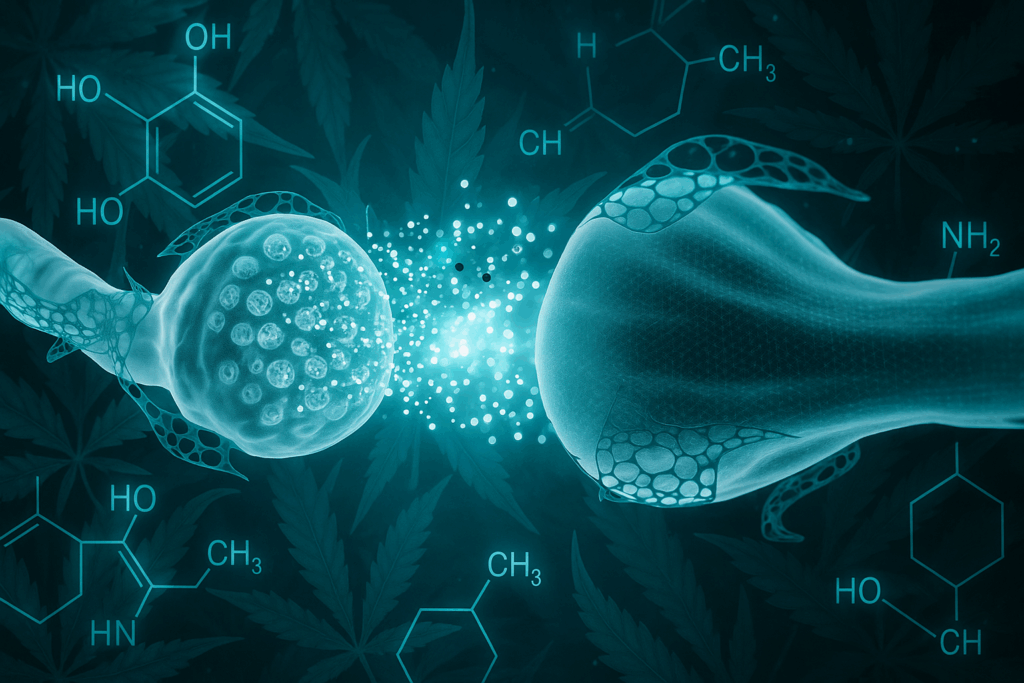

Una delle aree in cui il CBG mostra risultati promettenti è quella neurocognitiva. Studi preclinici indicano che può contribuire a migliorare la memoria e la capacità di concentrazione. La sua azione sembra influenzare i recettori implicati nella modulazione dell’umore e della neuroplasticità, offrendo potenziali benefici in contesti di ansia cronica, stress e affaticamento mentale.

In particolare, il CBG appare capace di regolare il rilascio di GABA – un neurotrasmettitore inibitorio – con effetti rilassanti senza provocare sedazione. Questo meccanismo lo rende interessante per chi cerca un equilibrio emotivo senza compromettere la lucidità mentale.

Potenzialità antinfiammatorie e oltre

Oltre all’ambito psicologico, il cannabigerolo si distingue per il suo profilo antinfiammatorio. Ricerche sperimentali hanno suggerito la sua efficacia nel trattamento di condizioni come il morbo di Crohn, la colite e altre infiammazioni gastrointestinali. Il suo meccanismo d’azione coinvolge una riduzione dell’attività delle citochine pro-infiammatorie e un impatto positivo sull’omeostasi intestinale.

Il CBG si è dimostrato anche un potenziale antibatterico, in particolare contro ceppi resistenti come lo Staphylococcus aureus (MRSA). Questi effetti aprono scenari interessanti in ambito farmacologico, specialmente in tempi di crescente resistenza agli antibiotici convenzionali.

Il futuro del CBG tra ricerca e coltivazione

Nonostante le premesse incoraggianti, il CBG resta ancora una frontiera relativamente inesplorata. I costi di produzione elevati, dovuti alla sua scarsa concentrazione nelle varietà tradizionali di cannabis, rappresentano un ostacolo non trascurabile. Tuttavia, la selezione di ceppi geneticamente modificati per produrne quantità maggiori sta già cambiando il quadro produttivo.

L’industria della cannabis, soprattutto in Europa e Nord America, guarda con crescente interesse a questo cannabinoide, ipotizzando applicazioni non solo terapeutiche, ma anche preventive. I prossimi anni saranno cruciali per confermare, attraverso studi clinici su larga scala, quanto oggi viene osservato in ambito preclinico.

Il cannabigerolo non è solo una curiosità scientifica, ma un candidato serio a ridefinire l’approccio alla fitoterapia a base di cannabis. La sua versatilità, l’assenza di effetti psicotropi e il profilo d’azione ampio e modulabile lo rendono un oggetto di studio privilegiato per la medicina del futuro. Se il CBD è stato il cannabinoide della consapevolezza, il CBG potrebbe essere quello della trasformazione.